杜雁,教授级高级规划师,深圳市城市规划设计研究院副院长

引言

2018年4月26日,广东省乡村振兴工作会议在广州召开。会议明确举全省之力,对实施乡村振兴战略进行全面动员部署,同时颁布《中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》。与以往“美丽乡村”等工作部署不同的是,中央此次提出的乡村振兴战略直面呼应中国进入新时代所面临的“发展不充分不均衡的核心矛盾”,提出包括粮食安全、生态修复、乡村治理、环境改善、文化复兴、农业现代化、制度创新、精准扶贫等多方面的实现路径。

大力实施乡村振兴战略(图片来源:https://www.pexels.com/)

深圳作为中国最早全域城市化①的经济特区,似乎不具备乡村规划的典型特征。但值得注意的是,由于深圳城镇化极为快速推进,中国城乡土地二元化的矛盾和试图解决这个矛盾的各种努力,特别是集体土地征收的制度探索始终异常活跃。至今深圳城市更新的重要对象仍是城中村及周边的集体工业区,城乡之间围绕土地和收益的博弈不断演化为新时代社会治理的各种经验与教训。

深圳市城市规划设计研究院不仅高度关注深圳“城乡”二元城市结构中的“城中村”问题,还不断投身于我国乡村振兴工作:2008年,为响应汶川地震灾后重建总体部署,深规院启动了对口援建地区——陇南的城乡统筹规划实践,更多地关注了山地村落的安全布局和防洪抗震设施的修建;2012年,深圳对口援建喀什地区,除主城区外,我们的援建工作团队重点研究了喀什乡村“绿网与村落”的格局;2014年,深规院义务援建河南信阳刘堂村,深度调研了北方地区的乡村基层组织、农业生产和儿童教育;2017年,深规院党支部组织院内外设计师参加湖南邵阳小河村的规划竞赛,并在后续提供无偿的规划建设技术支持;同年8月,为了对贫困村进行整治规划,广东省实施“我为美丽乡村绘蓝图”——2017年南粤村庄(整治)规划志愿行动,内容包括实施整治规划、生态环境保护、社会公益协作、文明乡风树立、致富带头人培养和乡村支教六大行动,深规院组织了14名青年规划师志愿者参加规划编制,南粤地区农村经济的现状、环境和风土文化引发了越来越多青年规划师的关注与兴趣;2018年4月,为了深入调研南粤地区,我们选取了南粤最具代表性的地区之一——汕头,实地踏勘走访,并与当地规划管理机构、镇村领导、潮汕学子青年志愿者、潮汕民俗专家进行了广泛而深入的交流。在上述时段不同、地域各异的乡村规划与调研过程中,我们深刻体会到中国乡村振兴面临的紧迫感和艰巨性。包括各路资本、互联网经济、专业人士、“新乡绅”已经陆续介入“乡村振兴计划”,多个释放农村集体土地活力的政策信号也在不断发出,令人振奋,也促发了我们相较于城市规划建设不同的思考。

一、乡村规划的组织者是谁?会不会有所谓的一套标准?

以往乡村规划的组织更多地是由规划建设部门发动,其工作重点自然会集中在物理空间的改善和提升,往往以可以考核的项目库之形式出现。广东南粤村庄(整治)规划志愿行动对于2277条纳入范围的村庄规划就制订了较为细致的规定。特别是项目库的投资规模和建设周期被作为省财政投放验收的重要依据,同时要求每一个村庄规划成果要在与当地村民充分沟通的基础之上制定“乡约”,应该是迄今为止组织最为完善、规定最为细致的规划行动,并与近期省财政的拨款验收挂钩。

但是仍有一个疑问存在:近期这笔财政拨款用完之后,如果没有后续的村庄管理和费用长期支持,那些短期内兴建的乡村基础设施又如何得到维护呢?

广东梅州蕉岭三圳镇九岭村的咖啡厅室外雕塑(图片来源:作者拍摄)

在遍布中国的庞大村庄中会有少数幸运儿被作为样本选中,引发社会眼球和多方资本的集中投入。比如广东梅州蕉岭三圳镇九岭村,从水稻的可追溯种植、村庄水环境改善实验、村庄干部培训中心,到利用扶贫基金建立垃圾收集处理设施和机制,甚至包括咖啡厅、宗祠、养老设施在内的文化活动中心;再比如浙江富阳的东梓关村、莲桥村等文化民间资本打造的“美丽乡村”,这些早一步发展的乡村更多地在物质空间方面展现了新面貌或者对传统文化符号的继承,也为后续更多村庄的跟进积累了宝贵的经验。

对照中央提出的乡村振兴战略和实施路径,我们发现还有很多领域尚待深化,甚至有些方面还是空白。比如,基于现代农业的土壤研究和生态保障,这与我国已经非常严重的土壤过度消耗和污染密不可分,急需农业、渔业、林业部门的介入;再有,困扰多时的农村集体土地管控和物业流转模式,也需要新组建的自然资源部进行制度创新。因而,可能乡村振兴规划的未来组织部门会更加多元,统筹性也会不断增强。基于此,规划编制的标准可能并不实用,更需要的是根据乡村特色而不断完善的实际操作指引。

二、谁是乡村振兴的责任主体?其内生机制的核心是否仅为行政力量?

精准扶贫的责任主体是各级政府。尽管经过多年的实践,已经初步建立了“对象到人”的扶贫机制,甚至扶贫方长期派驻人员在地监督扶贫款项的使用情况。即便如此,乡村村委书记(村长)的作用仍然非常重要。在2018年4月26日召开的广东省乡村振兴工作会议上,再次强调了农村基层组织的重要性,大力实施“头雁”工程,把选优配强农村基层党组织带头人队伍作为首要任务,对全省1.97万个村党组织书记履职情况进行全面摸底排查,分类施策引导帮助提升能力水平,以“头雁”工程形成强大的“头雁效应”。

除了组织系统的领导效力,来自乡村的宗族文化自治亦非常重要。我们参观的汕头市澄海程洋冈村,全村人口规模达6000人,历史上由于唐宋战乱几大姓氏家族由中原南迁至此,每个家族都设有宗祠以及分支的祠堂,临近祠堂设有书院和医馆,佛、道、关帝组合一处成为村民祭拜的共同场所,每一场活动的经费几乎都来自于族人的捐款。

早在上世纪40年代,著名学者费孝通根据自己亲历多时的调研,将他当时在西南联大、云南大学授课的讲义编辑为《乡土中国》。该书充分展现了农村基层组织的社会特征,其中的差序格局、私人道德、礼治秩序、长老统治、血缘地缘等都是维系乡村极为重要的因素。因此,党组织的“头雁效应”和深藏于乡土中国民风民俗的结合,应该是乡村长期振兴和可持续发展的重要基石。

三、美丽乡村规划建设有没有模式可寻?其环境特色如何被识别和展现?

随着万物互联,城市中个人与外围世界的联系越发地便捷,而人与人之间面对面的交流似乎越来越陷入困境。30年前有线电话入户“煲电话粥”的时代一去不返,打电话成为人与人沟通中尽量回避的方式,甚至部分年轻人患上了“电话恐惧症”。城市为了鼓励各种各样的相遇和交流,规划与建设重点放在了公共服务设施和公共空间方面,并衍生了多样的非行政、自组织的共享空间,呈现在都市风貌中。纵览城市,人们可以很容易识别出不同时代经济活动和交往类型带来的物理空间变化,如街巷、大院、产业园区、CBD等等。

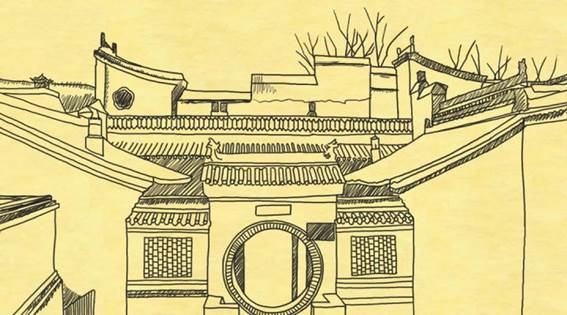

山西王家大院的民宅(图片来源:作者拍摄)

乡村的空间布局和建筑制式又是另外一番图景:首先乡村布局高度依赖其农业生产的方式,而生产方式是由土地、水体、气候等天然条件以及由这些天然条件逐步形成的民俗构成的;另外,历史战乱、饥荒等原因带来的人口迁徙,以及近代漂洋过海的侨民回乡后带来的中西合璧的工法,也成为影响乡村空间布局和建筑形式的重要因素。

汕头澄海区漳林古港的民宅石雕(图片来源:作者拍摄)

目前的乡村规划和建设的模式还主要框定在物质空间上,通过资金扶持,着重弥补农村医疗教育历史欠账,改善乡村的环境卫生状况,通过特色发展路径提高村民经济收入;再进一步,我们需要通过田野调查和科学分析,为乡村适合种植的土壤与水质特征建立档案,识别农业生产和日常生活的组织模式特别是宗族关联,修缮有历史特色和地方民俗的农宅,将多部门的有利于乡村振兴的政策形成合力;此外要特别注意培养社会团体力量,长久持续地介入乡村规划与建设。

汕头澄海永宁寨的石材屋顶构架(图片来源:作者拍摄)

这其中借助政府支持的社会团体力量值得培育,例如,法国农宅协会(Maisons Paysanners de France,简称MPF)创建于1965年,是法国政府认可的具有“公益”属性的协会,也是法国遗产保护相关组织中技术性最强的协会。协会的主要宗旨是:

(1)抢救和保护传统农宅,并根据所在地域的不同条件对其进行维修、修复;(2)保护农宅周边及其所在聚落的自然和人文环境;(3)推动高品质的当代建筑融入地域环境。目前农宅协会设置的组织机构包括1个巴黎总部和85个地方分部,几乎每一个大省都有一个分部②。

四川广元金台村灾后重建的公共建筑底层成为村民的纳凉处(图片来源:网络)

除了历史修复外,我们还注意到,近些年由于政府扶持和社会资本的介入,乡村也在植入新的环境景观。在设计中抽取某些当地历史文化的符号特征,用现代材质和建造方式形成了不同于以往“牌坊、古树、街巷”的新型公共场所,相应地为村民带来诸如电影放映、农产品展示销售、茶馆书吧、培训交流等新的活动内容。目前,广东省的乡村振兴已经开始进入一个新的阶段,政府引领并导入社会多方资源,目的在于形成针对村落的记录、识别、展示、创新与融合、使用反馈这样完整的规划与建设过程。

四、如何处理乡村土地与资本的关系?

“土地”与“资本”这对纠缠多年的主体,在乡村振兴的战略背景下再次引起社会的关注。可以说,1978年农村实行家庭联产承包责任制,1987年的城市国有土地实行拍卖有偿使用,2015年的“三块地”改革(农村土地、集体经营性建设用地、宅基地),是三次中国土地制度的标志性变革。其中,后面两个大的变革已经把土地融入到城镇化、工业化所必须的资本积累大潮之中。

以“城中村”和“近郊村”为例,集体建设用地可通过土地使用权的合作、入股、联营、转换等方式进行流转,鼓励集体建设用地向城镇和工业园区集中。在不改变家庭承包经营基本制度的基础上,把股份制引入土地制度建设,建立以土地为主要内容的农村股份合作制。把农民承包的土地从实物形态变为价值形态,让一部分农民获得股权后安心从事二、三产业,另一部分农民则可以扩大土地经营规模,实现市郊农业由传统向现代转型。

而在以土地私有为基础的西方国家农村,似乎呈现了不同的情景。基于土地私有衍生的地租经济,在工业化初期,除了为产品生产和交易提供固定场所,还为劳动者提供了充足和可支付的农产品消费供应。但在随后的资本加速积累、生产不断扩大的过程中,农业和地租垄断却与资本形成了更为复杂的关系。马克思在其著作《资本论》中专门就土地租金与资本积累的关系做了长篇论述,他最终试图向我们证明,对农业的“合理”组织是不可能达到的。土地的使用必定是不合理的,这不仅是从满足人的欲求和需要的观点来讲的(因为这几乎是不言而喻的),而且是从资本通过扩大再生产来进行持续积累的立场来讲的,这是一个根本矛盾③。

当资本把土地上耕种的人驱使到城市从事工业化生产以及服务业的阶段发生时,中国与西方关于土地与资本的关系似乎是一致的。但土地国有制使得原来从事农业生产的人们,由于其赖以生存的土地区位不同而结局不同:位于城市中心区的“城中村”,随着土地的一次性征收转为国有,农民(村集体)虽然失去了土地的集体控制权,但保留了征地返还的物业,供其享有比耕种土地高得多的租金回报。位于城市郊区的农民,则可能选择了白天在城市里就业,晚上回村居住的方式。

我们最近调研的汕头澄海程洋冈村就是这类郊区村落的典型,村民除了少数从事农业生产外,多数适龄人口都在离村不远的城镇打工,晚上又回到村里居住,因而其日常的宗族活动基本都可以得到维持。但另外那些远离城镇的村落,年轻人只能背井离乡到沿海发达城市务工,从事农业的大多为四五十岁以上的中年人,乡村人口收缩,活力逐步丧失,但这些离乡的打工者并未放弃自己的宅基地。

至今我们没有数据表明,那些上世纪80年代改革开放之初来自农村的打工者,到底有多少最终留在了城镇,又有多少返回乡村度过晚年。如果资本还可以从未来中国的城镇化中不断得到积累,那么除非资本发现乡村可以提供城市居民愿意支付的新兴消费品,如度假屋、无公害且规模种植的特色农产品等,否则资本可能不会大规模地进驻农村。

盒马鲜生市场内景(图片来源:网络)

既然不能依赖城镇化的资本投入和积累路径,政府和社会的介入就非常必要。目前,我国中央层面的农业补贴项目有50多种,基本上实行的是“普惠制”。下一步改革的大方向,将会以国家粮食安全为根本原则,向种粮大户、种粮能手和其它新型农业经营主体倾斜。近些年,借助互联网蓬勃兴起,为满足强大内需消费的新型种植养殖业已经在多地启动,资本已经敏锐地发现了新型种植业在都市消费中产生的“IP”效应。阿里旗下的新零售“盒马鲜生”菜市场,不久前李宇春在上海兴业太古汇举办的“菜市场”主题艺术展,都可以更为便捷地建立土地和消费的互动,并引入更多资源对农产品进行重新策划,这无疑对乡村振兴起到了一定的启示作用。

李宇春在菜市场艺术展(图片来源:网络)

另一方面,乡村振兴的资本投放必须体现“构建和谐社会”的政治路线。在坚持普惠制和国家战略农业种植的基本框架下,增加新兴农业的混合投入,并时刻关注“部门和资本下乡”与所谓农村新乡绅的结盟,防止农村产生的精英阶层利用国家投入资本迅速膨大而导致农村社会的动荡。

结语

上述的几点思考是在以乡村为主题的不同实践中逐步形成的。乡村业态、环境和生活方式在过往城镇化的大潮中遭受了极大的冲击,在效率为先的城镇化发展初期,对农村土地和劳动力的攫取为城市的迅速发展提供了源源不断的资源。至今这个强大的惯性依然存在,其引发的不均衡不充分的问题已经动摇到改革开放40年政治稳定高速增长的根基,改革阶段发生的问题势必还需要用改革创新的方式去解决。热情和运动过后,应该理性地认知中国乡村可持续发展的根本特征。留意城乡之间既互惠又冲突的张力关系,调动政府和社会的多方力量,实现乡村环境的修复,经济与文化的共同振兴。

注释:

① 1992年6月18日,深圳颁布《关于深圳经济特区农村城市化的暂行规定》,原特区内土地一次性征“统征”为国有。原特区内的4.6万农民陆续变成城市居民,深圳完成了原特区内土地全部国有化。2003年,深圳市政府出台《深圳市人民政府关于加快宝安龙岗两区城市化进程的通告》,提出宝安、龙岗两区村集体经济组织全部成员转为城市居民。2004年,深圳市政府出台《深圳市宝安龙岗两区城市化土地管理办法》,明确两区农村集体经济组织全部成员转为城镇居民后,原特区外的农村城市化进程基本完成。深圳成为全国名义上第一个没有农村、没有农民的城市。

② 范东阳. 法国农宅协会——多层面构建的乡土建筑保护与更新[J]. 生态城市与绿色建筑,2017(28):38-41.

③ 摘自大卫哈维《资本的限度》。